Как можно защитить свои гражданские права: способы и примеры

Самозащита гражданских прав - это достаточно, своеобразный институт, который нелегко применяется в реальной жизни. Однако информация о сути этого понятия поможет не перейти ту грань, которая разделяет защиту собственных прав от самоуправства, которую наказывается законом.

Права человека - это не просто статьи Конституции Российской Федерации или правовые, моральные и этические нормы. Отношение к правам и свободам человека является ключевым показателем духовно - нравственного, культурного, социально-политического и социально-экономического здоровья страны в целом. Поэтому для реализации политики в этой чувствительной сфере, которая была бы соразмерна сегодняшним вызовам, необходим всеобъемлющий и беспристрастный анализ всех аспектов защиты и восстановления прав человека.

Какие права граждане России считают самыми важными в своей жизни?

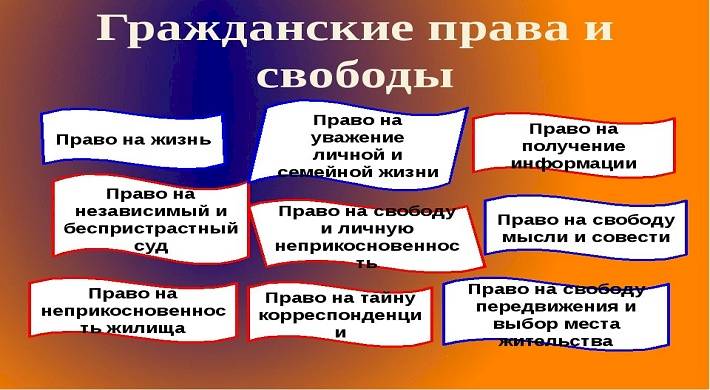

Когда россиянам задают открытый вопрос о том, что они подразумевают под словосочетанием «права человека», большинство их ответов относятся к так называемым правам первого поколения - гражданским и политическим правам и свободам в их традиционном понимании: от права на жизнь и личную безопасность на свободу слова и право голосовать и быть избранным. Осуществление этого типа прав зависит от демократического характера государства, а не от его ресурсов и уровня социально - экономического развития, предусматривающего, по сути, не ограничивающие и не принуждающие действия в отношении личности. Что касается защиты социальных и экономических прав, которые называются «правами второго поколения», это в основном требует адекватных материальных и финансовых ресурсов со стороны государства. Исходя из результатов исследования, можно сказать, что большинство жителей России отдают приоритет так называемым «правам второго поколения», которые на практике являются правами на достойный уровень жизни, который подразумевает определенные социально-экономические стандарты.

Такая корреляция между приоритетами преобладает во всех социально-демографических группах респондентов, независимо от возраста, образования, места жительства или уровня доходов. В то же время, существует закономерность: чем моложе респонденты и чем больше поселение, в котором они живут, тем более актуальным для них является «право первого поколения». Эти свободы относительно более значимы для москвичей, молодых людей с университетским образованием, волонтеров и активистов неправительственных организаций. Ожидания, связанные с участием в политической и гражданской жизни, присутствуют в основном среди наиболее состоятельных и наиболее образованных социальных групп. Личные права и свободы наиболее важны для людей, обладающих достаточными ресурсами для реализации стратегий профессионального и жизненного успеха.

Молодые люди в возрасте до 30 лет больше других обеспокоены свободным образованием и свободой личности (свобода передвижения и проживания, личная свобода и неприкосновенность, право на свободу слова). Люди, достигшие пика активного трудоспособного возраста (31–45 лет), в основном обеспокоены осуществлением права на работу и справедливое вознаграждение, в то время как население старше 60 лет обеспокоено правом на занятость и справедливое вознаграждение, в то время как население старше 60 лет обеспокоено правом на социальное обеспечение.

Что касается участия в политической деятельности, то можно выделить группу граждан с незаконченным высшим образованием. В эту категорию входит наибольшая доля респондентов, являющихся членами политических партий (11%), партий которые когда-либо выступали за или против законодательных инициатив (11%), а также значительная доля тех, кто выступал в качестве наблюдателей на выборах (17%). В то же время следует отметить, что демократические ценности важны для 62% респондентов, а под демократией 43% респондентов подразумевают «гласность, свободу слова и выражения мнений», «свободу выбора» и «защиту прав человека»; 12% считают, что демократия означает «участие населения в управлении страной».

На кого рассчитывают граждане России в защите своих прав?

Неверие в идею, что кто-то способен защитить свои права, в основном характерно для социально уязвимых групп, то есть те люди, которые нуждаются в помощи в первую очередь. Кроме того, общественность склонна возлагать обязанности по защите прав человека на государственные органы, а не на неправительственные организации, доверяя исполнительным органам, а не законодательным органам. Таким образом, первые четыре строки правительственного списка защиты прав, по мнению населения, включают Президента Российской Федерации, прокуратуру, Конституционный Суд Российской Федерации и полицию.

Однако в то же время 33 процента респондентов считают, что нет смысла искать помощь где-либо, а 14 процентов респондентов вообще никому не доверяют. Такие субъективные депрессивные чувства противоречат общей позитивной оценке ситуации с правами человека в стране. Ключ кроется в повседневной практике: желая почувствовать себя гражданами большой и респектабельной страны, люди, решая свои проблемы, по-прежнему сталкиваются с бюрократизмом, неизбежной бюрократией и неспособностью получить то, что им дает право. 40 процентов граждан, испытывающих несправедливость, не поднимают этот вопрос, хотя почти 60 процентов тех, кто обратился за помощью в различные органы (законодательные и исполнительные органы, правоохранительные органы, правозащитные организации), говорят, что их проблема также была решена полностью или частично.

Следовательно, значительная часть населения страны находится в условиях серьезного институционального кризиса: граждане не очень надеются на эффективную реакцию государственных служб, а социальные институты недостаточно известны или недостаточно сильны, чтобы эффективно решать проблемы. В целом состояние общественного мнения вызывает тревогу: четверть населения чувствует себя незащищенной, а основные обязанности по защите прав возложены на главу государства, органы исполнительной власти и систему правосудия, в то время как традиционные демократические формы гражданского участия игнорируются.

Самозащита гражданских прав

В десятом пункте постановления пленума Верховного суда «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 ГК РФ» от 23.06.2015 No 25 определяются границы самозащиты — она должна подходить способу и характеру нарушения.

ГК РФ определяет самозащиту права в качестве способа защиты гражданских прав (статья 12). Разрешается применение этого способа с некоторой оговоркой: меры по защите права должны подходить объему его нарушения (статья 14 ГК РФ).

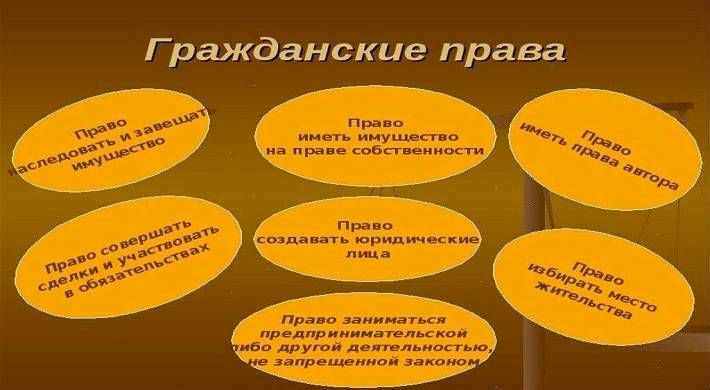

Стоит отметить, что гражданские права вытекают из данных оснований (статья 8 ГК РФ):

- Постановления собраний;

- Судебные заключения;

- Постановления органов местного самоуправления и государственных органов;

- Деятельность юридических и физических лиц;

- нормативные правовые акты;

Необходимо отметить, что для определения действия субъекта в качестве самозащиты гражданского права, нужно определить, действительно ли возникло оно, поддерживается ли законодательством, договором или на ином основании.

Например:

Между магазином (который выступает в роли арендатора) и управляющей организацией (которая выступает в роли арендодателя) составлен определенный договор аренды нежилого помещения. Правила документа описывают обязанность магазина перевести управляющей организации денежные средства в качестве обеспечительного взноса и в установленный промежуток времени принять помещение для выполнения предварительных работ по отделке помещения. Магазин отказывается от приема помещения до завершения срока предварительного договора аренды. Из за этого соответствующими правилами документа арендодателем был удержан обеспечительный взнос. Управляющая организация определила такие действия как злоупотребление правом и отправила заявление в суд. Суд не согласился с управляющей организацией, установив, что удержание обеспечительного взноса считается средством самозащиты гражданского права.

Что нужно знать о защите гражданских прав

Защита гражданских прав производится в рамках отношений, определенного правового контекста, который устанавливает меры гражданско-правового принуждения и который характеризуется возможностью принудительного исполнения. Основанием возникновения таких отношений являются ненадлежащие (то есть незаконные) действия. Стоит отметить, что для обязанной стороны отношения имеют неблагоприятный эффект. Кроме того, особенностью содержания правоотношений является то, что они состоят только из независимого субъективного права на защиту и безопасность обязательств, тем самым гарантируя вступление в правоотношения, и направлены на обеспечение защиты (восстановления) субъективных гражданских прав. или интересы. Отношения носят ретроспективный характер (они возникают после нарушения или угрозы нарушения закона), и регулирование соответствующих правовых отношений осуществляется на основе защитных норм, содержащихся в гражданском кодексе. Отношения включают в себя принуждение и применение правовых норм отношения, которые служат защите гражданских прав. Их возникновение зависит от нарушения субъективного права; они основаны на фирменных стандартах. Реализация принудительных мер не может выходить за рамки правовых отношений, поэтому отношения можно назвать правовыми отношениями по гражданским правам.

Объектом любых правоприменительных обязательств являются действия (поведение), которые должны совершить нарушитель для восстановления нарушенных субъективных гражданских прав (или интересов). Субъект гражданского права в отношении правоспособности может включать как нормативное право (и нести нормативные обязательства) и правоохранительные органы. Следует выделить нормативные и правоприменительные возможности потерпевшего (способность иметь право на защиту). Правоспособность начинается с рождения человека (или создания юридического лица). В силу той же правоспособности лицо может осуществлять регулирующее право (по договору) и требовать защиты гражданских прав (осуществлять право на защиту). В рамках обычной дееспособности необходимо различать два элемента:

- способность действий человека приобретать и осуществлять регулирующие, субъективные гражданские права и выполнять регулятивные обязательства (регулирующая способность);

- способность потерпевшего своими действиями приобретать и осуществлять гражданское правоприменение субъективного права (право на защиту) и создавать обязательства по исполнению и исполнять их (защитный потенциал). Полная дееспособность начинается в возрасте восемнадцати лет. Содержанием правовых отношений в гражданском праве считается право потерпевших на применение гражданского принуждения (право на защиту) и обязанность заявителя восстановить нарушенное гражданское право ( исполнительная ответственность). Субъективное право на защиту состоит из следующих трех полномочий:

- способность (компетенция) принимать реальные меры для защиты закона (по применению мер самообороны) или принимать независимые судебный иск о восстановлении права (о применении мер оперативного воздействия);

- способность (компетенция) требовать от государственных органов авторитетного восстановления нарушенного права (о применении мер защиты и мер ответственности);

- способность (компетенция) обеспечить защиту прав собственности (на применение принудительных мер в новых защитных гражданских отношениях). Эти полномочия, на мой взгляд, указывают на самостоятельное право на защиту.

Субъективная исполнительная ответственность состоит из трех элементов:

- «обязанность» воздерживаться от осуществления противоправных мер в случае нарушения договора или начала таких действий (с целью смягчения) со стороны потерпевшего - в целях самозащиты или оперативное воздействие;

- «ответственность» выполнить определенное действие по восстановлению нарушенного права - при реализации мер защиты или мер ответственности;

- «ответственность» (необходимость) предпринять определенные действия для восстановления правоприменения при применении санкций в новых правовых отношениях, возникающих из за нарушения защитных гражданских отношений. Выполнение обязательств отражается в том, что преступник передает имущество потерпевшей стороне. Это законное юридическое действие является односторонним действием (воля). Затем жертва забирает имущество у обидчика. Прием имущества также является односторонним действием (завещание). Исполнение может быть выражено также в совершении имущественных или неимущественных односторонних действий (восстановление прав), не связанных с передачей имущества. Таким образом, исполнение принудительных обязательств представляет собой одно или несколько односторонних действий, которые приводят к восстановлению нарушенных гражданских прав. Случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (противоправного деяния) представляет собой независимые защитные гражданские отношения, которые я предлагаю назвать субпротективными отношениями. Главная особенность этих отношений состоит в том, что они возникают на основе (первоначальных) защитных гражданских отношений. Основой субпротективных отношений считается нарушение первоначального применения правоохранительными органами ответственности, выраженной в неисполнении обязательства. Право на защиту как самостоятельное субъективное право может быть нарушено. Если право на защиту нарушается, то, очевидно, должны возникать новые безопасные отношения, которые должны осуществлять новое право на защиту (право на защиту) и новое обязательство на защиту. Гражданские права в деловых отношениях характеризуются строгой ответственностью, как это предусмотрено в статье 401 Гражданского кодекса. Лица, участвующие в этих отношениях, считаются профессиональными участниками коммерческой деятельности, поэтому они должны быть осмотрительными и ответственными, чтобы неукоснительно выполнять свои договорные обязательства. Согласно статье 401, основанием для освобождения от ответственности лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, является случай, когда вмешательство неизбежных, чрезвычайных обстоятельств делает невозможным выполнение обязательства. Таким образом, основой является причина, а не оправдание. Здесь мы говорим об ответственности на объективной основе. Следовательно, основной особенностью коммерческой деятельности является то, что ее участники несут повышенную ответственность в случае несоблюдения обязательств. Ответственность лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, строится на основе риска - они несут ответственность, если только они не докажут, что надлежащее выполнение их обязательств было невозможно из-за непреодолимых сил (ст. 401 УК).

Способы самостоятельной защиты гражданских прав

При выполнении действий по самозащите гражданских прав необходимо применять именно те способы, которые разрешаются Российским законодательством. В Постановлении ВС РФ номер 25 описывается, что самозащита своих прав может проявляться в воздействии как на имущество правонарушителя, так и на имущество, которое находится у гражданина в законном владении. Способы Односторонний отказ от выполнения правил договора; Ведение видеозаписи действий нарушителя; Самым частым способом самозащиты своих прав считается удержание недвижимого и движимого имущества; Еще обычно применяется такой способ, как демонтаж объектов недвижимости нарушителя.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-16.

Бесплатная горячая юридическая линия.