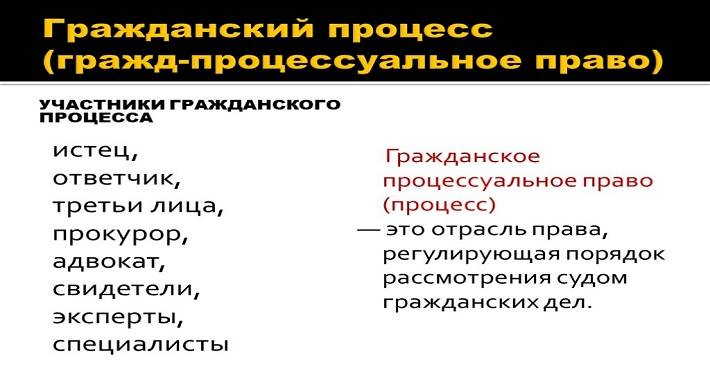

Истец это кто такой: почему человек может называться истцом + отличия истца от ответчика, третьего лица, эксперта

Кто такой истец простыми словами? Это сторона (в нашем случае физическое или юридическое лицо), участвующая в гражданском процессе. Звучит это просто, на деле же есть масса дополнительных деталей. Сегодня вы узнаете о том, кто такой истец. И какие у него есть права. Давайте начнем.

Введение

В широком смысле истцом может быть не только та сторона, которая инициировала разбирательством. Вообще, истцом принято называть участника гражданского процесса. Процесса, в котором рассматривается вопрос защиты:

- Индивидуальных интересов.

- Собственных прав (их еще называют субъективными).

Иными словами, дело так или иначе будет ориентировано на истца. Опять-таки, есть и другое определение. Истцом могут называть вообще любого человека, который обращается в суд. И это вовсе не обязательно будет заявление. Иногда истцы подают и жалобы в судебную инстанцию.

Опять-таки, тот факт, что обычно нарушены права истца или его интересы, вовсе не означает, что истец всегда будет инициировать сам процесс. Надо понимать, что для инициирования достаточно лишь представителей уполномоченных государственных органов или прокурора. Иными словами, в процесс могут вмешаться совершенно посторонние (или не всегда) люди.

Отсюда вытекает несколько родственных определений. Если предъявляется иск от несовершеннолетнего, то он в качестве истца не рассматривается. Потому что предъявлять иск будет законный представитель несовершеннолетнего. А обращение в суд совершеннолетнего гражданина, права которого были нарушены, и называется иском. Этот иск обязательно оформляется соответствующим заявлением (исковым). Если мы говорим о юридических лицах, то они обычно имеют должностных лиц. Которые и будут заявлять исковое заявление в суде.

Статус истца (правовой)

Тут нужно поднять вопрос гражданской процессуальной правоспособности. Эта правоспособность признается за всеми компаниями и физическими лицами вообще в равной степени. Кроме того, даже если у истца отсутствует спорное материальное право, то отказать в принятии заявления не смогут. И вот тут разъяснить, что всё это значит вообще. Дело в том, что спорность материального права это сам предмет нарушения. Иными словами, суд не может отказать истцу в рассмотрении искового заявления сразу. Потому что дело не было рассмотрено, а материалы не изучены. Если истец требует чего-то невозможного и без оснований, то будет вынесено решение об отказе в удовлетворении требований по иску. Но для этого суд все-равно рассмотрит материалы и обоснование истца.

Не стоит забывать и о том, что существует процессуальная дееспособность (гражданская). И под этой дееспособностью подразумевается возможность, и способность:

- Поручать ведение дел в суде своему представителю.

- Выполнять процессуальные обязанности.

Естественно, эта дееспособность предоставляется всем физическим лицам, достигшим совершеннолетнего возраста. А еще такая дееспособность есть у всех юридических лиц. Кстати, для несовершеннолетних тут тоже открывается окно возможностей. Дело в том, что несовершеннолетний гражданин может получить процессуальную дееспособность двумя способами:

- Признание дееспособным (эмансипация).

- Вступление в брак.

А вот в случае со всеми остальными несовершеннолетними, реализовать свои процессуальные права они могут только через представителей. Естественно, с определенного возраста начинают учитывать мнение ребенка в суде. В России несовершеннолетний может реализовать процессуальные права через законного представителя уже начиная с 14-летнего возраста. Именно в этом возрасте кстати, и появляется уголовная ответственность. Сюда же надо отнести тех граждан, которые ограничены в своей дееспособности.

При этом не стоит забывать о том, что сами лица, работающие через представителей, тоже будут привлечены судом к рассмотрению дела. Потому что таков порядок.

Тут есть масса интересных исключений. Например в материальном праве несовершеннолетнего может появиться возможность персонального несения обязанностей и обретения прав. В этом случае несовершеннолетний гражданин может защищать свои интересы и права самостоятельно в суде. Обычно это касается вопросов взыскания заработной платы. Ну а для всех остальных несовершеннолетних есть законные представители. Термином законный представитель мы обозначаем:

- Попечителей.

- Опекунов.

- Усыновителей.

- Родителей.

Во всех остальных ситуациях для принятия участия (личного) в процессе (гражданском) истец должен иметь гражданскую процессуальную дееспособность.

Специфика правового статуса

Права мы рассмотрим в следующем разделе. А пока остановимся на особенностях статуса. Обычно у истца ответственность за необоснованные требования к ответчику отсутствует. Правда, тут есть 1 аспект, по которому все-таки ответственность придется нести. Это оплата компенсаций за потерянное время ответчика. Другой ответственности нет. Кроме того, истец может:

- Утверждать в суде все что угодно.

- Предоставлять не соответствующие действительности сведения.

Однако, если это клевета или оскорбления, то права на подобное поведение у истца нет. Если сведения были указаны в заявлении неверные (и это было признано судом), то истца не привлекут к ответственности за распространение заведомо ложной информации. Иными словами, у истца ответственности практически нет.

А вот с обязанностями все сложнее. Тут целая система обязанностей, увязанных на процессуальные права. Под системой обязанностей мы подразумеваем:

- Оплату судебных расходов.

- Своевременное уведомление о том, что место жительства поменялось.

- Доказывание утверждений.

- Явку в суд и т.п.

Правда, обязанности тут не регулируются жесткими санкциями. Потому что гражданские процессы на территории Российской Федерации выстроены на принципах состязательности. Следовательно, даже если истец не исполняет свои обязательства надлежащим образом, ему это ничем не грозит. Максимум чего он добьется, так это отклонения иска. По той причине, что удовлетворять заявленные в исковом заявлении требования не станут. На этом все обязанности и заканчиваются.

О процессуальных правах

Начнем со специальных прав. Потому что общие права в равной степени устанавливаются для всех участников гражданского процесса. Тогда как у истца, есть еще и свой собственный набор прав. А именно, истец может:

- Закончить все дело мировым соглашением (если ответчик согласится).

- Отказаться от своего искового заявления.

- Снизить или увеличить исковые требования (их размер).

- Поменять предмет или основание для иска.

Надо понимать, что злоупотреблять своими правами истец не сможет. Даже специальными. Потому что возможность их применения жестко зарегулирована действующим законодательством. Естественно, истец может требовать взыскания оплаты своих судебных расходов. А еще возмещения понесенных по делу судебных расходов. Но это уже больше про общие права, нежели про специальные.

А еще истец может потребовать с ответчика компенсацию за потерянное время. Возможно это в том случае, если ответчик старался противодействовать процессу рассмотрения искового заявления и всячески саботировал само заседание. Важно понимать, что надуманности саботажа тут быть не может. Да и решение о назначении компенсации или отказе принимается исключительно судебной инстанцией, но не самим истцом.

Ну а теперь поговорим о правах, которые предоставляются в суде вообще для всех участников. И не только истцу, но и ответчику.

Истец может обжаловать судебное постановление. Кроме того, он может даже выставлять возражения против доводов или ходатайств других лиц, которые участвуют в текущем деле. Ну и конечно, как и любой другой участник дела, истец может приводить собственные доводы по любому вопросу. Еще он может изучать предложенные доказательства. И может сам их предлагать. Кроме того, истец получает право на вопросы. И задавать их может он не только непосредственным участникам дела, но и:

- Специалистам.

- Экспертам.

- Свидетелям.

Кроме того, у истца всегда есть возможность делать выписки, снимать копии с документов и материалов дела. Ну и разумеется, истец всегда может сделать отвод. Но только в той мере, в которой это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

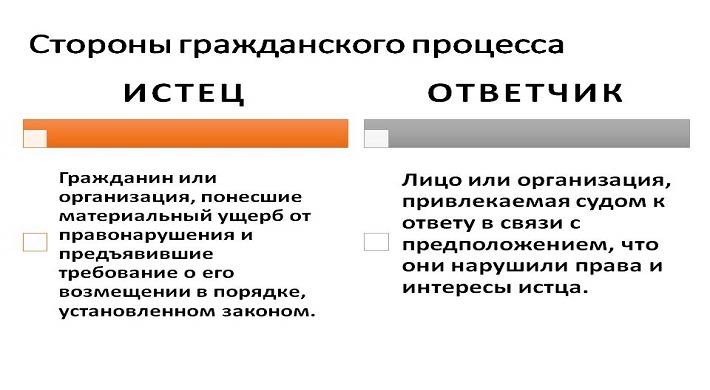

Ответчик это кто такой?

Как вы понимаете, стороны в гражданском процессе это ответчик и истец. У ответчика, на удивление прав чуть меньше, чем у истца. Но он тоже обладает специальным набором прав. Речь сейчас о:

- Возможности выхода на мировую (подписание мирового соглашения).

- Заявлении встречного иска.

И надо сказать, что вторым специальным правом ответчики пользуются очень часто. В остальном, у них практически все те же права, что и у истца (по общей категории). С разницей лишь в том, что ответчик не может корректировать исковые требования например или повлиять на отзыв искового заявления. Потому что у него нет такого инструментария даже по закону.

Что такое процессуальное соучастие?

Надо понимать, что юридические интересы сторон могут быть совершенно разными:

- Арбитражными.

- Материальными.

- Гражданскими.

И правоотношения приобретают одно из таких свойств. Следовательно, спор будет разрешаться в процессе привлечения всех сторон к рассмотрению дела. Более того, если стороны не будут участвовать в деле, то спор не дойдет до логического завершения. И вот тут появляется возможность процессуального соучастия. Как мы помним, ответчик и истец это всегда 2 субъекта. Так это обычно и бывает. Но в определенных (редких) случаях, это эталонное правило может быть откорректировано.

Процессуальное соучастие предполагает, что с 2 противоположных сторон конфликта могут выступать какие-либо третьи лица. При этом эти третьи лица могут выступать даже параллельно и с 1 и с другой стороны. В тот такая путаница. Правда для процессуального соучастия нужно соответствовать ряду признаков. А именно:

- Самостоятельность для каждого конкретного соучастника.

- Наличие права на делегирование полномочий.

- Отсутствие конфликта интересов между соучастниками (в контексте исключения прав при выдвижении требований).

- Наличие соответствующего статуса.

И вот тут надо обратиться к ст. 40 ГПК РФ. Потому что согласно этой статье, подобные заседания лишь осложняют процесс разбирательства. И это очень логичное определение. Ведь стороны конфликта становятся множественными. И на стороне ответчика и на стороне истца может быть сразу несколько лиц. А как вы понимаете, даже спор между двумя людьми не всегда удается разрешить очень быстро.

Теперь можете представить что творится в суде, когда с двух стороны сражаются целые группы.

У такого явления как процессуальное соучастие есть еще и масса собственных классификаций. Мы сейчас их все рассматривать не будем, так как материала по этой теме хватит для отдельной публикации. А разобрать все классификации даже для процессуального соучастия в краткой форме, просто не получится.

Впрочем, если не углубляться в детали и специфику, то процессуальное соучастие можно условно разнести на 2 категории:

- Факультативное.

- Обязательное.

В случае с факультативным соучастием мы имеем ситуацию, когда обязательной множественности не предусмотрено. Иными словами, это не продиктовано материально-правовыми отношениями.

С обязательным процессуальным соучастием все сложнее. Потому что без привлечения соучастников, не получится разрешить вопрос. Потому что это продиктовано характером материальных правоотношений. Иными словами, решить проблему прав и обязанностей одного из субъектов без вовлечения попросту не получится.

Надо еще и понимать, что факультативное соучастие может быть организовано просто по инициативе одной из сторон. Иными словами, получить право на множественность сторон может как ответчик, так и истец. Понятное дело, что это нежелательно. Так как даже факультативное процессуальное соучастие усложняет процесс разбирательства Впрочем, подобные дела встречаются в судебной практике не так уж и часто.

Что такое ненадлежащий истец в суде?

Термин ненадлежащего истца предусмотрен в ГПК РФ. Если не углубляться в дебри юридических определения, то это лицо, которое не имеет права на заявленные требования. Дело даже не в праве на требования, а в их заявление. И это, к слову сказать, очень частое явление в российских судах. Потому что очень часто у нас сначала идут судиться. А потом уже начинают думать о наличии оснований. А зачастую и о наличии оснований никто не думает. Человек просто думает о том, что может потребовать чего-угодно от ответчика, и в суде это будут рассматривать всерьез. Фактически, подобное отношение во-многом формируется по причине того, что заявитель понимает свои права:

- Ложно.

- Неправильно.

Изредка истец намеренно игнорирует неадекватность своих требований. И надеется на то, что в суде это пропустят. Это еще и к вопросу о ст 38 гражданского процессуального кодекса. Истец зачастую даже не понимает простой истины. Он мало чем отличается от ответчика. И несмотря на то, что права разнесены. Выставлять неадекватные требования нет смысла. Потому что суд их просто не станет удовлетворять.

Рассмотрим несколько ситуаций, которые уже отрегулированы действующей нормативно-правовой базой. И начнем с вышеупомянутой статьи 38 ГПК РФ. В частности, заявление примут если оно подавалось для защиты интересов других граждан. Правда вот без присутствия этих лиц ничего решить не удастся. Потому что суд обязывают привлекать заявленных лиц к процессу рассмотрения дела. Тут уже все зависит от личной позиции сторон.

Бывают и другие ситуации. И это кстати, очень частое нарушение. Не все истцы вообще разбираются в действующих законах. Поэтому зачастую, заявление (исковое) представляет собой какой-то бессмысленный набор претензий. При том, что ни одна позиция адекватно не изложена даже для суда. Все забывают о том, что в первую очередь, надо ссылаться на само нарушение. В крайнем случае не угрозу того, что право будет нарушено. Не нужно излагать всё произошедшее с какими-либо обвинениями в сторону ответчика. Нужно отразить сами нарушения и обосновать их. Потому что если этого не сделать, то ваше заявление просто развернут. Так как это предусмотрено Кодексом.

Кроме того, если со стороны недееспособного лица (например инвалида 1 группы) подает заявление какой-нибудь знакомый, его могут развернуть лицом к двери. Потому что подавать заявления от недееспособных лиц могут только уполномоченные на то представители. А друзья, знакомые, соседи по лестничной площадке, одним лишь фактом своего существования таковыми не являются. Все должно быть оформлено должным образом. И решить эту проблему устной договоренностью не получится. Суд просто отклонит заявление. Или предоставит время для устранения выявленных нарушений.

Если сторона истца вдруг начинает оспаривать сторонние акты (которые напрямую ее не затрагивают), иск опять будет отклонен.

И это лишь малая выборка примеров. Зачастую истцы путают ответчиков. В этом случае поднимается вопрос о том, что ответчик может быть ненадлежащим. Последствия в такой ситуации продиктованы 41 статьёй Гражданско-Процессуального Кодекса РФ.

Заключение

Так или иначе, но без привлечения профессионального юриста к делу, ничего добиться не удастся. Потому что в гражданских делах поле для доказательной базы и манипуляций больше. Чем в процессах рассмотрения уголовных дел. Именно поэтому и нужно привлекать профессионального юриста.

Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:

Звоните 8-800-777-32-16.

Бесплатная горячая юридическая линия.